カリプソ・ローズはすべての花の母である―― selector HEMO(配給:LIME Records)インタヴュー by 大石始

アフリカにルーツを持つ歌い手であること。女性であること。映画自体は10年前の作品だが、まさにブラック・ライヴス・マターの時代にこそ広く観られるべき作品とも言えるだろう。

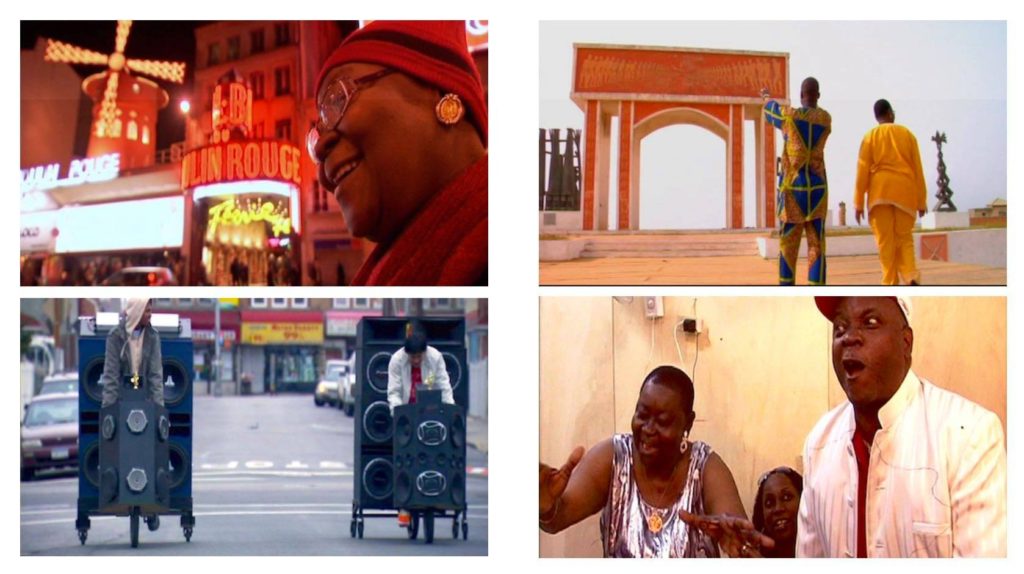

映画『カリプソ・ローズ』。本作は1940年にカリブ海のトリニダード・トバゴで生まれ、同国の大衆音楽であるカリプソの歌手として現在もステージに立ち続けるカリプソ・ローズの生涯を描いたドキュメンタリー作品である。近年はマヌ・チャオらとのコラボレーションによって広く注目を集め、2020年には世界最大級の音楽フェス「コーチェラ」にフェス史上最高齢で出演するなど、華々しい活動を繰り広げてきたカリプソ・ローズだが、本作ではその後の人生に暗い影を落とすこととなる十代のころの「とある事件」のことや、女性がステージに立つことが許されなかった1950年代の苦悩など、笑顔の裏に潜むものにも言及している。

本作の配給を実現したのは、seletor HEMO率いるLIME Records。90年代からダンスホール・レゲエのセレクターとして活動を続ける彼女は約20年に渡ってトリニダード・トバゴに通い続け、現地の音楽情報を日本に届けてきた。彼女の奮闘がなければ、本作の日本公開は実現しなかっただろう。HEMO自身、1997年の段階で女性だけのイベント「WOMAN WI NAME」を仲間たちと共に開催するなど、今以上に男社会だったダンスホール・レゲエの世界でサヴァイヴしてきた人物。そんな彼女ゆえに、男性中心的なカリプソ界を生き抜いてきたカリプソ・ローズに対して特別なリスペクトとシンパシーがあることは言うまでもない。

「観ると元気になる」とじわじわと反響が広がりつつある映画『カリプソ・ローズ』。コロナ禍の苦境のなかその配給・宣伝活動に勤しむHEMOに、トリニダード・トバゴのカーニヴァル文化との出会いやカリプソ・ローズの人となりまで、幅広く話を聞いた。

インタヴュー・文/大石始

●90年代末、「ソカ=ダサイ」というイメージが変わり始めた

――HEMOさんが初めてトリニダード・トバゴを訪れたのは2001年だそうですね。

HEMO:そうですね。1997年ぐらいからソカ(註:ハイテンションの高速リズムを特徴とする、トリニダードのカーニヴァル音楽。カリプソを原型として1970年代に成立した)に興味を持つようになったんですよ。でも、日本ではソカのレコードはほとんど売ってなかったんで、マイアミやニューヨークの黒人居住区で探してて。そんなころクラブジャマイカ(註:東京の西麻布にあったレゲエ専門クラブ)でDJしていたらお客さんのなかにトリニダード・トバゴ人がいて、「ソカが好きだったうちの実家行ってみないか?」と言われたんですよ。

――ソカに関心を持つきっかけは何だったのでしょうか。

HEMO:当時、CISCO(東京・渋谷のレコードショップ。HEMOが働いていたのはレゲエ店)で働いてたんですけど、カーニバルの時期にジャマイカに行ったら、ストーン・ラヴっていうサウンドシステムがソカをかけてたんですよ。そのころシャギーやスプラガ・ベンツみたいなダンスホールのアーティストもソカの曲を出していて、「なんだこりゃ?」と思ったんですね。

それまで90年代のソカ=ダサイと思っていました。ニューヨークのレイバーデイ・カーニヴァル(註:西インド諸島にルーツを持つ住人による、一年に一度のカーニヴァル)にも行ったんですけど、「なんてダサイんだろう」と思って。でも、1997年ぐらいからビーニマンやシャギーがマシェル・モンターノと一緒にやったり、流れがちょっと変わってきたんですよね。

<シャギーをフィーチャーしたマシェル・モンターノのヒット曲「Toro Toro」(1997年)>

<マシェル・モンターノとビーニマンのコラボ曲「Outta Space」>

――そのぐらいからジャマイカとトリニダードのシーンのクロスオーヴァーが始まったということなんでしょうか。

HEMO:もともとシーン自体は近かったんですよ。60年代からリン・テイトみたいにトリニダードのミュージシャンがジャマイカに行くケースは結構あったみたいですし、感覚的には大阪と東京ぐらいのノリだとは思います。ただ、より混ざり合ってきたのは90年代以降、それこそバイロン・リーが1990年にジャマイカでカーニヴァルを始めてからだと思います。

――ソカの底抜けに明るい感じってジャマイカのハードコアなダンスホールの世界ではどう受け止められていたんでしょうか。

HEMO:お祭りのときだけかかる音楽なので、全く別物とされていたとは思いますね。バイロン・リーが一番最初のカーニヴァルに起用したアーティストがアドミラル・ベイリーだったんです。アドミラル・ベイリーはハードコア・ダンスホールで自分を売り出したかったんだけど、「Soca Dancehall」とか当時出した曲が意外と売れちゃったんですよね。アドミラル・ベイリーはそれが嫌だったみたいで、バイロン・リーとの契約を切ることになるんです。「俺はダンスホールでかっこよくやりたいから、ソカはやめる」と。

――なるほどね。

HEMO:ただ、ビーニマンやスプラガ・ベンツみたいに「俺はどんなリディムでも乗りこなすんだよ」っていうアーティストは、こだわりなくソカをやってたと思います。ジャマイカの市民のなかでも「カーニヴァルはダサイよね」と思ってる人もいれば、「一年の一度のお祭りだし、楽しくていいんじゃないの?」という人もいるみたいですね。

<アドミラル・ベイリーをフィーチャーしたソカ・トラックのひとつ、バイロン・リー&ザ・ドラゴネアーズの「Soca Tatie」(1995年)>

●スティールパンの音色に込められた恨みや怒り

――HEMOさんは90年代末の段階で東京のクラブでソカをかけていたんですか?

HEMO:そうですね。「レゲエのクラブでソカはかけるな」って言われたこともありましたけど。「ジャマイカだったらストーン・ラヴが普通にかけてるのに」と思ってましたね。

――当時ソカをかけたときの反応はどうだったんですか。

HEMO:すごく悪かったですね。とにかくダサイって思われてました。ソカってひとつのフレーズを繰り返すじゃないですか。だから、意味のない能天気な音楽というイメージはあったのかもしれない。でも、トリニダードに実際に行ってみたら、ひとつのフレーズを繰り返す意味も見えてきて、一気にイメージが変わっちゃったんです。

――その「意味」とはどういうことだったんでしょうか。

HEMO:トリニダードではカーニヴァルの期間だけ何百万人という人が集まるわけですけど、そういう場で短期間で覚えることができて、なおかつひとつになるための音楽なんですよね、ソカって。難しいと一緒にお祭りできないし、だからこそ同じフレーズを繰り返すんです。レゲエとは根本的に作り方が違うんですよね。しかもあの爆音じゃないですか。

――あの爆音は僕もトリニダードで体感してびっくりしました。内臓が震えるほどの低音というのは、ジャマイカですら感じたことがないものだった。HEMOさんは初めてカーニヴァルを体感したとき、どんなことを感じましたか。

HEMO:思っていたより規模がでかいなと思いました。私は高知出身なので、子供のころからよさこい祭りで踊ってたんですね。だから、お祭りのことは分かっているつもりでいたんですけど、規模が全然違った。120人編成のスティールパン・バンドを見たときも衝撃でしたね。想像を超えていて圧倒されました。

――スティールパンも現地で観るとびっくりしますよね。日本だと癒し系楽器みたいに思われてるけど。

HEMO:「弾く」というよりも「叩く」という感じですよね。あと、トリニダードの歴史的な背景もありますよね。奴隷時代からの恨みであるとか、怒りや解放。そういったものがスティールパンの音に込められているように感じました。

<トリニダードにおけるスティールパンの全国大会「パノラマ」のワンシーン。名門バンドであるBPレネゲイズの熱演>

――怒りや解放の感覚というのはサウンドシステムからも感じますよね。明るくて能天気に聞こえるかもしれないソカも、カーニヴァルのサウンドシステムで聴くと「これもひとつの解放の音楽なんだ」と腑に落ちたところがあって。

HEMO:本当にそうですよね。カーニヴァルのためにみんな一年間がんばって生きている。それまた地元のよさこい祭りと近かったんですよ。でも、よさこい祭りの場合は観光客誘致や商店街の復興が目的のひとつとなってきたんですけど、カーニヴァルはキリスト教のイースターが下地にあるお祭りだから、またちょっと違うんですよね。

●ソカにおける「みんなでひとつになろう」という感覚

――HEMOさんが初めてカーニヴァルでDJをやったのはいつですか。

HEMO:2003年にマシェル・モンターノがやってる大きなイヴェントに呼んでもらって、DANCEHALL QUEEN JUNKOさんとMOOFIREと3人で3年間連続やらせてもらいました。お客さんも3、4万人ぐらいいたんですけど、会場が暗くてまったく見えないんですよ。でも、私たちが何かをやるとワッと盛り上がる。最初は「アジア人が何をやりだすんだ?」ぐらいの感じじゃないですか。でも、思いっきりやったら盛り上がってくれました。

――トリニダードでは女性のセレクターはいるんですか。

HEMO:最近では女性のソカDJも増えていて、それぞれに活躍していますね!

――トリニダードの音楽シーンは男性中心的であると言われますが、現地でそのことを実感したことはありましたか?

HEMO:ジャマイカよりも少なかったです。ジャマイカではプレイ中に音を下げられたこともあったんですけど、トリニダードはそんなになかった。ただ、準備してるとスタッフのおじさんから「お前、やれんのか?」ぐらいの感じはありました。でも、おじさんの好きな曲とかかけると「もっとやれ!」と言われてビールを奢ってもらったり(笑)。

――ジャマイカに比べると、女性がDJブースに上がることに関してはそれほど敷居は高くない?

HEMO:そうですね。トリニダードのほうがそのあたり理解がある感じはしました。ジャマイカでは曲のなかで同性愛者のことを揶揄したりしますけど、トリニダードではそういうこともない。以前トリニダードのアーティストに聞いたことがあるんですよ。ジャマイカみたいに同性愛のことを歌うことはないの?って。そうしたら「トリニダードにはあんまりないよ」と言ってましたね。ソカの場合は「みんなでひとつになろう」という感覚が強いんです。

トリニダードではすごく恵まれていて、女性だからといってひどい目に合うこともなかった。でも、それはローズさんやデストラみたいな女性アーティストのこれまでの活動があったからだとは思います。

――カリプソ・ローズが音楽活動を始めた50年代は、トリニダードの音楽業界も今とは全然違ったでしょうしね。カリプソ・ローズは映画のなかでも「女はステージに上がるな」と言われたこともあったと話してますね。あの人たちが戦ってきたからこそ、状況が変わってきた。

HEMO:そうですね。この前、映画の上映会でトークゲストとして出演してくださった浜村美智子さんは「日本も同じだった」とおっしゃってましたね。営業で地方のホテルに行って、男の人より先に温泉に入ると怒鳴られたんですって。

<浜村美智子の1957年曲「バナナ・ボート」>

●ローズさんが踊りながら入ってきたんですよ(笑)

――HEMOさんがカリプソ・ローズを意識するようになったのはいつごろからだったんですか。

HEMO:(カリプソ・ローズの代表曲である)「Fire In Your Wire」はジャマイカでもよくカヴァーされてるので、CISCOで働いていたころから「この人、よくカヴァーされてるな」と思っていました。ただ、実際にお会いしたのはずっと後、2010年だったと思います。

そのころトリニダードのCDを仕入れてきて、日本で売る仕事していたんですね。買い付けで向こうに行ったときに、歌いながら店に入ってくる人がいたんですよ。それがローズさんだった。でも、すごいオーラで話しかけられなくて。

<カリプソ・ローズの代表曲「Fire In Your Wire」(1967年)。その後たびたびリメイクされている>

――そのオーラっていうのはどんな感じだったんですか。

HEMO:だっていきなり普通のレコードショップに踊りながら入ってくるんですよ。しかも当時流行っていた(JW&ブレイズの)「Palance」って曲を踊りながら(笑)。ローズさんは普段ニューヨークに住んでいて、今はパリにも家があるそうなんですけど、カーニヴァルの時期はコンサートがあるからトリニダードに戻ってくるんですね。そのときはちゃんと話せなかったんだけど、ローズさんのマネージャーさんと知り合いだったこともあり、コンサートの楽屋に入れてくれたんですよ。そこで初めてローズさんと話しました。

――そのときはどんな話をしたんですか。

HEMO:「うちの地元にはよさこい祭りっていう祭りがあって、私も3歳からサウンドシステムで踊ってて…」という話をしました。よさこい祭りで使う鳴子をプレゼントしたんですけど、すごく興味を示してくれて、「いつか行きたいわ」と言ってくれましたね。そのとき「実は私の映画もあるから観てみて」と教えてもらったんです。

――そこで今回の映画『カリプソ・ローズ』の存在を知ったと。

HEMO:そうですね。私も2013年ぐらいに観させてもらいました。トリニダードの訛りも強いので半分ぐらいしか理解できなかったけど、今までカリブで断片的に見てきたものがひとつにまとまっていて、「これはすごいぞ」と思いました。音楽のことだけじゃなくて、貧困や教育の問題、人種の問題も取り上げられているし、ニューヨークの移民の問題も触れられている。みんなに観てもらいたいなと思いました。

――ただ、まさか映画の配給を自分でやることになるとは思わなかった。

HEMO:そうなんですよ。トリニダードやカリブの文化を広く伝えていきたいと思って活動してきたんですけど、CDの売り上げも落ちてきた時期で、どうしたらいいんだろうとは思っていたんですね。ちょっと悩んでいたというか。でも、映画は広く文化を広められるものだし、これはやったほうがいいなと思うようになって。

<2017年に日本で公開された『スティールパンの惑星』のトレイラー>

――LIME Recordsの映画配給第一弾となったのが、スティールパンの歴史を掘り下げた映画『スティールパンの惑星』でした。この作品は公開当時かなり話題を集めましたし、その後DVDとしても発売されました。

HEMO:初めてのことで業界の難しさも感じたんですけど、DJをやるよりも多くの反響をいただいたんです。今までは音楽を伝えたいと思ってDJとかしてましたけど、なんかすごい狭いところにいた部分もあるなあとも思っていて。映画の配給って大変だけど、やりがいはすごくあるなと感じました。

●カリプソ・ローズが作ってくれた手料理の味

――今回の映画『カリプソ・ローズ』の日本公開に向けて動き出したのはいつごろだったんですか。

HEMO:2013年に映画を観て、すぐに動き出しました。最初はローズさんの来日と合わせて上映しようと考えてたんですけど、ことごとく予定が合わなくて。ヨーロッパでも少しずつローズさんの火が点きはじめて、なかなかスケジュールが取れなかったんです。

ローズさんのマネージャーさんは2人ともフランス人なんです。トリニダードのことが気に入って80年代から現地に住んで音楽ビジネスをされてる方で、そのマネージャーさんがマヌ・チャオとローズさんを繋げたんですね。彼らがいろいろ仕掛けたところもあって、ここ数年人気が高まってるんでしょうね。

<カリプソ・ローズとマヌ・チャオのコラボレーション曲「Leave Me Alone」(2016年)>

――世界的なブレイクのきっかけのひとつにマヌ・チャオとの共演があったのは確かだと思うんですが、一方ではローズさんがやってきたこと・やっていることが従来のカリブ音楽ファン以外にも響いているということはあると思うんですよ。

HEMO:そうですね。あと精神的にも肉体的にも健康じゃないとあの年齢まで活動できないじゃないですか。ジャマイカのレジェンドも身体を壊されたり亡くなられたりしてますけど、ローズさんは明るくて健康なんですよね。

数年前にステージ上で転倒してしまって、実はここ何年かは映画のようには動けなくなってるんですよ。5月15日に手術されるそうで、マネージャーさんからは「手術が上手くいってまたちゃんと歩けるようになったら日本に行きたい」とメッセージが送られてきました。

<2019年のコーチェラにカリプソ・ローズが出演した際のライヴ・パフォーマンス>

――声にも迫力がありますよね。コーチェラの映像を観ても、とてもまもなく80歳になる人とは思えない。

HEMO:そうなんです。打ち込みのトラックでも全然負けないぐらい声が出るんですよね。クンビアみたいな曲もやるし、ジャンル関係ないんです。お会いするといつもノートに歌詞書いてるし、まだまだ野心があるんでしょうね。

――その野心っていうのはどういうものなんでしょうか。「これからもっと売れて儲けてやろう」というものではないわけですよね。

HEMO:でも、グラミー賞を狙ってるとは言ってましたよ(笑)。あと、「みんなを幸せにするために歌い続けたい」ということはよく言ってますね。「みんなを元気にしたい」と。

――カリプソ・ローズという芸名にも「すべての花の母」という意味が込められていたり、お母さんみたいな存在なんですね。劇中でもデストラなど孫ほど年齢の離れた女性アーティストと会話をしてるシーンがありますけど、若手に対するあの態度は本当に素晴らしいと思いました。彼女自身はお子さんがいないけれど、その代わり「全員が私の子供」という感覚。

HEMO:ローズさんってすごく優しいんですよ。楽屋でもみんなに気を使っていて、全員に「ご飯食べてるか?」「飲んでるか?」って聞いてるんです。私も2、3回ぐらいローズさんの家に行ったことがあるんですけど、昼間の1時ぐらいに行ったら「飲んでるか?」と言われて(笑)。「いやいや、昼間から飲めないですよ」と断ったら、「あなたたちは緊張してるから飲んだほうがいい」と言ってラム&コカ・コーラを作ってくれて。

――うわー、最高。

HEMO:ローズさんは辛いものが好きなんで、トリニダード・スコーピオンっていう唐辛子を刻んでロティという料理を作ってくれたり。量もものすごくて、食べきれなかったら「これ、持って帰りなさい」と包んでくれました。

――ローズさん自身もお酒は大好きなんですか?

HEMO:本当によく飲むんですよ。以前ダブプレートを録らせてもらったことがあるんですけど、そのときも気づいたら10本ぐらいビールを飲んでました(笑)。最近会ったときは水筒にウォッカを入れて飲んでましたね。コンサートのリハーサルもそれを飲みながらやってるんですよ。それぐらい健康なんでしょうね。

●「女がかける曲で踊れるか」と言われた90年代

――HEMOさんは90年代から「WOMAN WI NAME」という女性だけのイヴェントをやったりと、クラブ・シーンのなかで女性が活動する場所を作ってきたわけですが、そういうHEMOさんがこの映画を配給することに意味があると思うんです。

HEMO:私自身、あまり意識しないでここまでやってきた感じはあるんですけどね。でも、考えてみたら今回のPRをお願いしている会社も女性だけの会社だったり、やりやすい仲間で集まると、自然と女性ばかりになってることが多くて。女子だからどうの男子はどうのっていうのは、自分はあまりないんですよね。

――カリプソ・ローズは女性が激しく踊りながら歌うこと自体が良しとされてこなかった時代から活動を続けてきたわけじゃないですか。HEMOさんもDJ中に「女がかける曲で踊れるか」と言われたことがあったり、グラスを投げ込まれたこともあったわけで、どうも重なってしまうんですよね。

HEMO:90年代はそういうことはありましたし、確かに悔しかった。でも、当時の私のプレイもひどかったんだと思います(笑)。「WOMAN WI NAME」は女子パワーで押しきったので反響もあったし、そこからは女だからどうこう言われなくなりましたね。あれがひとつの節目にはなったとは思います。

確かにDJやダンスをやりたい女子の後押しはしてきたかもしれないけど、ただ、あくまでも楽しみながらやってきたんですよね。そこはローズさんと似てるかも。苦難があったほうががんばれちゃうタイプの人っていると思うんですけど、ローズさんや私はそうなのかもしれない。

――そういう意味で言うと、今回の映画も緊急事態宣言が出たことで吉祥寺アップリンクの上映が中断してしまったりと、まさに苦難の最中にいるわけですが…。

HEMO:実際お酒の量が増えたり、先週はいろいろありました(笑)。でも、気合いは入りました。新聞社に飛び込みでプレゼンしたり、あちこちに資料を送ったり、緊急事態宣言のあの悔しさが自分をかき立ててくれていますね。

――東京の後は全国各地を回ることになるわけですよね。

HEMO:そうですね。名古屋、京都、大阪、神戸、沖縄。もしかしたらアップリンク吉祥寺での上映も再開できるかもしれないし、これから他の場所も増えるかもしれない。オフィシャルページに情報をアップするので、チェックしてほしいですね。

――最後にこれからこの映画を見る方にメッセージがあればいただけますか。

HEMO:作品自体はローズさんの悲しい経験だったり、歴史的な問題も取り上げられていますけど、「元気をもらった」という人が多いんですよ。私自身、ローズさんにお会いすると毎回エネルギーをもらえるし、ライヴを観るとめっちゃ元気になるんです。すっきりしない世の中なんで、元気や生きるヒントなど何かを受け取ってもらえたらいいなと思います。